本文摘自2015年9月6日《湖南日報》 作者:張笛

滕召華

●1964年11月生于湖南洪江,漢族

●高級工程師

●湖南大學管理科學與工程專業碩士研究生畢業

●湖南大球泥瓷藝有限公司、醴陵大球泥瓷藝有限公司、長沙彩納鋼模板有限公司董事長

●2013年,“毛澤東主席浮雕瓷像”問世,是瓷藝史上的一次創新

●2014年,釋迦牟尼瓷塑像“多寶佛”問世,將新興的瓷藝推向熱潮

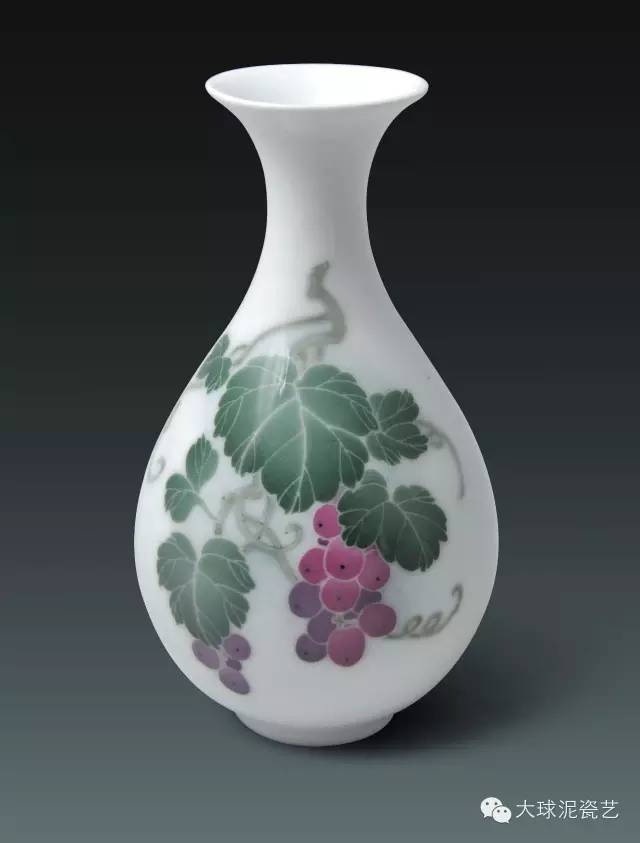

《佳果圖》瓶

2013年,首屆中國(長沙)國際礦物寶石博覽會在國際會展中心舉行,來自世界各地的珍貴礦藏寶石紛紛匯集于此。然而,一種既非寶石、也非金屬礦的白色橢圓球狀礦土,吸引了眾多前來觀展的內行人的眼球……

“它叫大球泥,是(上個世紀)六七十年代生產毛瓷和領導用瓷,是一種珍貴的制瓷泥料!”現場一位行家終于揭開它的神秘面紗。

那是一段傳奇。

上個世紀60年代,它隨著“國宴瓷”、“毛瓷”的出現,漂洋過海,在歷史上留下驚鴻一瞥;是制作“毛瓷”的主要原料——大球泥。

那是一段良緣。

輝煌過后的大球泥一度銷聲匿跡。時光匆匆幾十年,大球泥卻并未銷聲匿跡,原來它跟世人開了一個玩笑,只為等待有緣人的賞識,他日再現輝煌。

滕召華,十年前或許還只能算“門外漢”,但就是這個有經歷、有故事的男人識得大球泥的美,讀懂它的珍貴,更毫無保留地決心讓它的生命綻放更多華彩。

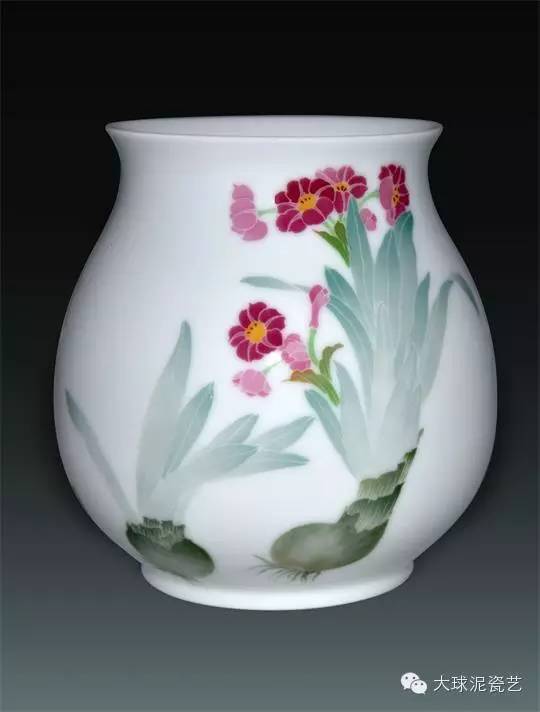

《花開祥瑞》瓶

風雨錘煉,少年崛起記

上世紀60年代中期,在湘西雪峰山下,洪江古商城內,滕召華出生于一個不算富裕但很美滿的家庭。

曾經的追夢少年,從未想過自己要干出一番多大的事業,讀書、高考、工作,這大概是那個十幾歲少年眼中的圓夢。然而,天將降大任于斯人也,接踵而至的磨難與考驗在前方等著這個懵懂少年。

高考那年,外公和外婆不到半年的時間里相繼辭世,對于跟隨外婆長大的滕召華來說,無疑是一個重大的打擊,高考也因幾分之差落榜,心有不甘的他決心復讀。然而就在他剛剛復讀了半年的時候,父親又得了癌癥,滕召華只好含淚放下學業在病房陪護父親。

這一年,年僅十六歲的滕召華作為長子,成為家中頂梁柱。不曾抱怨生活的無情與苦悶,為照顧兩個年幼的弟弟和多病的母親,滕召華第一次學會以無言的擔當來面對這一切考驗。承包魚塘、做小生意,甚至在工廠里做臨時工,命運重壓下,這個倔強少年不屈地昂起了頭。

滕召華的自學才能也從這時展現出來,工作間隙,他積極參加文學創作,自學攝影和服裝設計。在洪江某國有企業工作,做過工會干事、團委書記、銷售科長。期間他參加了湖南省高等自學考試,在那個自學考試相當困難的年代,斬獲了漢語言文學和法律兩個專業的專科文憑,再后來他又考上湖南大學的研究生,大學之夢終于圓滿。

由于滕召華的出色表現,他被轉為了國家干部,慢慢走向領導崗位。1990年,滕召華已經是洪江竹膠板廠的核心骨干之一,1993年成為副廠長,主管銷售,一直做到董事長、黨委書記。

在他的努力下,企業生產的竹膠板成為當時全國的知名品牌,之后被建設部作為十大新技術項目推廣,他所在的竹膠板廠成為上世紀90年代中期湖南省十大農業產業化的第一批龍頭企業,個人被評為湖南省優秀企業家……

2002年,滕召華再次做出一個驚人決定,下海。這回他選擇了自己最熟悉的膠板行業起步,創辦了長沙彩納竹業有限公司、長沙彩納鋼模板有限公司。

《秋色寒山》壺

十年筑夢,結緣大球泥

五十年輾轉,褪去了而立的彷徨青澀,抹去了不惑的沖動自負,滕召華的事業一次次騰飛。在打拼之余,他開始慢慢品味文化收藏的樂趣,一次偶然的“邂逅”,就在相見的第一眼,深深被醴陵釉下五彩瓷的美麗震撼。

“溫潤如翩翩君子,水靈如江南采蓮女,皓白無暇”。滕召華回憶第一次欣賞釉下五彩瓷藝術品情景時,仍有難以掩飾的驚喜。“白、潤、透、薄”,滕召華知道自己終于見到釉下五彩瓷的精品了,就憑著這一眼之緣,滕召華開始潛心搜集瓷器,越發愛不釋手。

也曾有朋友提出過質疑,他們認為畢竟滕召華對陶瓷行業來說是個新人,沒有經驗、沒有品牌效益。

其實,滕召華在瓷器方面并不是完全的外行。小時候,他的姨父一家就在瓷廠工作,他經常會跑去瓷廠玩,也在瓷廠兼過職,這樣的偶然,激發出了他對陶瓷深埋于心的興趣。

滕召華多次請教洪江瓷廠廠長曾昭鑫和中國工程院院士何繼善等行業教授、名家,在他們的介紹下,他知道了經典“毛瓷”的由來,也得知了其精致、斑斕的原因——大球泥。

大球泥是一種極為珍稀的球狀高嶺土,也是世上少有的稀缺非金屬資源,被譽為“泥黃金”。大球泥的產區就在滕召華的家鄉——懷化雪峰山。

時間倒回到上世紀五十年代,洪江瓷廠開始嘗試用大球泥制瓷,經過技術人員的反復試驗,終于研制出了合理配方,成功的將大球泥作為主要原料應用到制瓷上。生產出的瓷器與以往相比,瓷胎更透明,質地更潔白,釉面溫和潤澤,富有水分感,給人一種美中藏秀、艷而不俗、淡而有神的視覺享受。

至此,大球泥終向世人展示其風華絕代的獨世之美。

1964年,新中國成立十五周年之際,經過大半年的緊張生產,最后國宴用瓷共計57個花色品種20多萬件瓷器,全部送到人民大會堂。“瓷器很白,做工很細,藍色花紋明朗,使人感到特別舒服”,湖南省陶瓷研究所原所長李維善至今仍記得當時周恩來總理對國宴瓷的贊賞之詞。

1958年至1974年醴陵共五次為毛澤東主席制作生活用瓷,包括餐具、文具、茶具等。以大球泥為原料燒制而成的“毛瓷”,特色就在于“明如鏡、白如玉、薄如紙、聲如磬”。

上世紀六十年代至七十年代,醴陵一直將大球泥作為原料為毛主席燒制生活用瓷。這批瓷器一直伴隨在毛主席身邊。而令人唏噓的是,大球泥隨著“毛瓷”制作的結束竟巧合地礦源消失。

深埋歷史塵埃的經典可否再現?滕召華不甘心如此珍貴的材料真的沒了,于是開始了對大球泥礦的追尋。

翻閱資料、實地考察、走村串戶、向原國有瓷廠尋求幫助……一晃,這項事業的準備期就已耗費八年光陰。憑著自身長期積累下來的豐厚信息資源和關鍵時刻用資金幫扶別人渡過難關,滕召華最終將破產瓷廠僅存的和散落民間的大球泥收集到了手中,進行搶救性保護,而這百余噸大球泥大概也是最后的存留。

在大多數人眼里,這百余噸介于石頭和泥之間的東西實在不值得滕召華花那么多時間和金錢。滕召華卻說,任何事業,起步之處總會遭遇誤解,我要做個筑夢人,筑建、守護有關美、有關民族品牌的夢想。

而更重要的是,在滕召華的眼中,這百余噸大球泥的價值絕不能僅僅以金錢估算。他的孜孜追尋漸漸變成了一種踏遍千山萬水后的淡然寧泊,一種綻放第二次華彩的渴望……

大球泥自身有著讓沉淀情緒、褪下浮躁的魔力,洗盡鉛華后,不驕不躁,不慍不怒。這既是由大球泥燒制的醴陵釉下五彩瓷的品格與魅力,也是滕召華目前所追求的。

出于對這批珍貴資源的謹慎,對大球泥的使用都慎之又慎,不敢輕易地投入生產,而是帶著想法,走訪我國頂級的陶瓷材料專家、藝術大師、陶瓷手工藝人、瓷藝企業家及了解大球泥的相關人士,如張守智、熊聲貴、李人中、陳海波、李日銘、楊子初、蕭根如、李游宇等近百人。從北京、上海到歐洲,再回到景德鎮、醴陵、宜興等陶瓷之鄉多次實地考察,以求更精準的配方。

歷時近兩年,通過上百次配方試驗,終于獲得了理想的大球泥煉制配方,同時還突破了當今用大球泥燒制釉下五彩藝術瓷及瓷雕藝術等一系列技術難題。

大球泥在已知的領域,是制作高檔瓷器的原料,這也是當下最為保險而有效的合理應用,采用手工拉坯,邀我國工藝大師設計,請名家彩繪,聘熟練技師,用三燒制方法在1400℃高溫下燒制,精心打造高端釉下彩瓷收藏品。

《金邊毛澤東主席浮雕瓷像》

獨世之作,驚艷了時光

“衡量一件精美瓷器有四個標準,瓷質、器型、畫面和畫畫的人。而在瓷質這一點上,大球泥瓷可以說已經達到了極致。”滕召華自豪地介紹。

大球泥特有的三氧化二鐵含量極少和三氧化二鋁含量極高的特性,使其燒制的瓷器區別于其他瓷器追求的薄和透不一樣。大球泥瓷以厚重來展現它的瓷質,穩重大氣之余,卻不乏通透而泛青,仿佛有生命力一樣。

為了追求器型和畫面的完美,滕召華奔赴各地邀請工藝大師設計,經名家彩繪,聘最熟練技師技工,希望創造出如此經典的大球泥瓷藝術珍品。

千錘百煉出精品。

2013年,在毛主席誕辰 120周年之際,大球泥瓷藝公司第一件作品——《毛澤東主席浮雕瓷像》驚艷問世。它以大球泥為原料,第一次實現了釉下五彩瓷和浮雕藝術的完美結合,翻開了中國瓷藝史上新的一頁。

2014年,編號為001號的《釋迦牟尼佛瓷塑像》贈予了臺灣佛光山開山宗長、國際佛光世界總會會長星云大師。

這兩件經典之作,大球泥瓷藝公司設計、燒制的作品已然在紅色題材和佛教題材領域取得成就。但滕召華一刻也不曾停下創新的步伐,在繼續發展高檔藝術精品的同時,又將私人訂制的概念引入,為收藏愛好者量身訂制獨特的專屬作品。

當大球泥瓷藝公司設計的藝術品一方面收獲眾多收藏者的追捧贊賞時,一邊也面臨著仿制和假冒的挑戰。

“如果要使大球泥瓷成為代表中國文化在世界亮相的名片,就必須打擊假冒偽劣產品,否則將影響到大球泥瓷乃至中國瓷器的整體形象。”滕召華說。他希望自己的企業能夠在將來成為湖南乃至中國陶瓷企業的標桿,通過政府引導,推動其他企業自覺提升自身技術,把瓷器做得盡善盡美。大球泥瓷藝公司今年被評定為我國特色文化重點扶持企業(湖南僅兩家)。

往事如煙,那些曾經的苦難、磨礪皆化作滕召華成長路途中的一段經歷,那個曾經翻過雪峰山的倔強少年,那個為夢想堅持己見、排除萬難的堅毅男人……如今,他以大球泥瓷藝有限公司董事長、一個服務于湖南本土稀缺陶瓷產業的“守護者”的身份,談及過往種種都云淡風輕,唯有對大球泥、釉下五彩瓷的鐘情,讓他散發著耀眼光彩。

《水仙》小罐